2024 年 10 月 23 日公開

第11回宇宙エレベーターロボット競技会・関東オープンA大会結果

~ リージョナル小学生部門・優勝!グローバル小学生部門・準優勝! ~

10/6(日)中央大学附属中学校・高等学校(東京都小金井市)第1体育館にて、第11回宇宙エレベーターロボット競技会・関東オープンA大会が行われました。リージョナルの小学生部門7チーム・中高校生部門11チーム、グローバルの小学生部門7チーム・中高校生部門27チームが参加。トゥルース・アカデミー練馬校からリージョナル小学生部門に「KKスペース 」、飯田橋校からグローバル小学生部門に「KISEKI 」が出場しました。

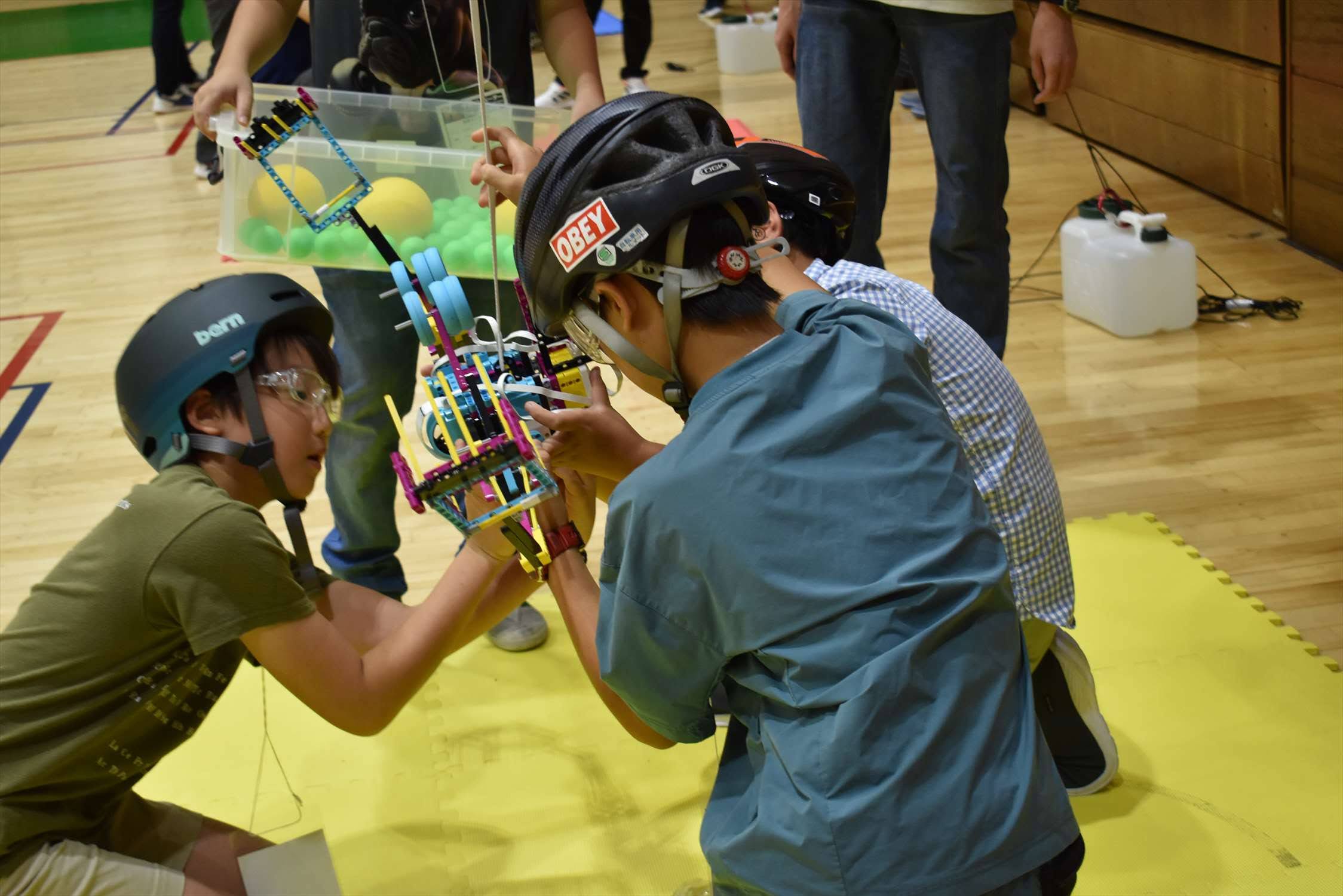

「K.Kスペース」競技中

「KISEKI」競技中

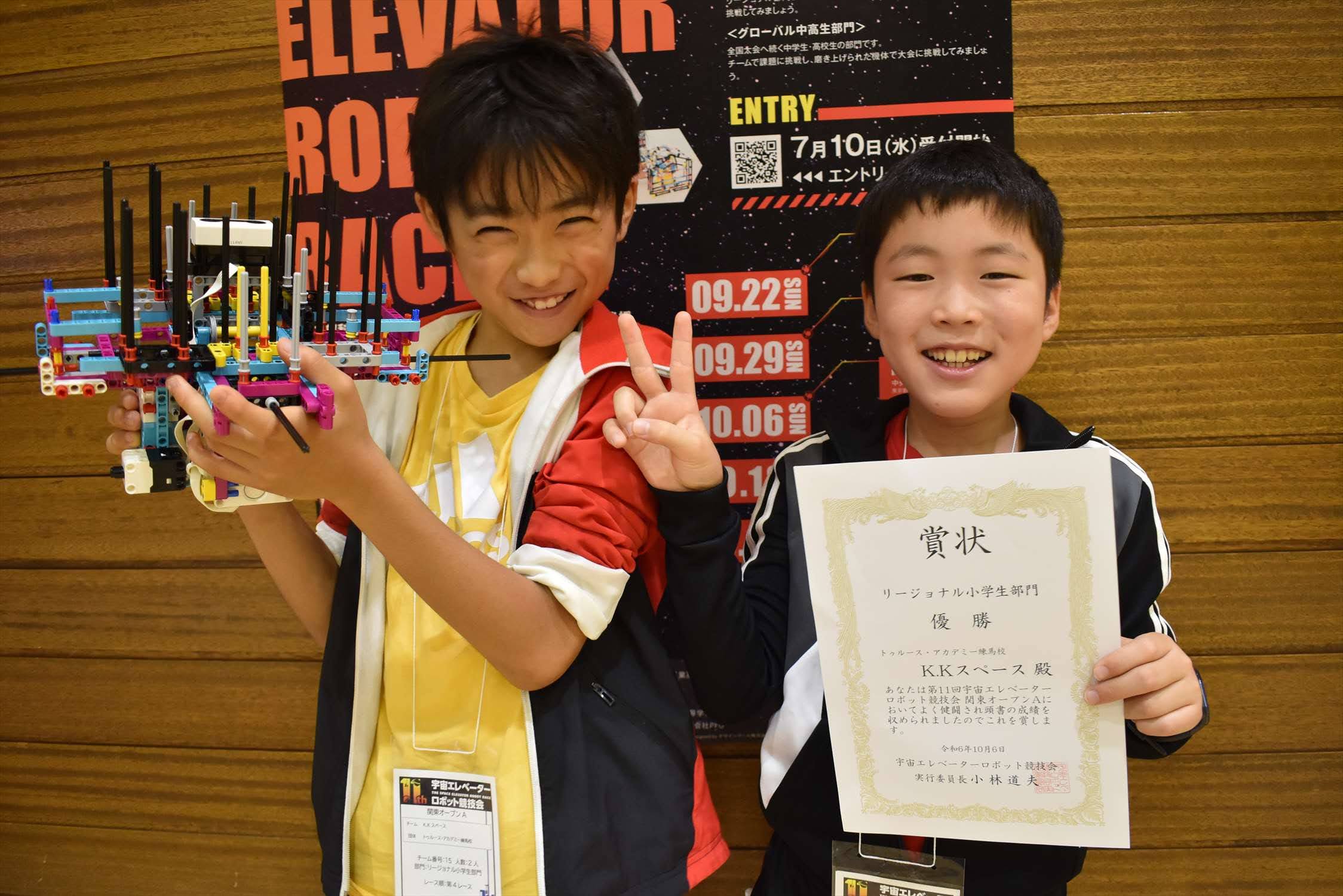

大会は午前中がリージョナル部門、午後がグローバル部門と分かれて行われました。リージョナルはオープン大会参加のみですが、グローバルは11/23(土祝)に行われる全国大会への選抜をオープン大会で行います。どちらもテザーと呼ばれる帯を伝ってロボットが昇降し、ピンポン玉と直径10㎝のチャレンジボールを宇宙ステーションに運ぶ競技です。リージョナルでは、円形のステーションの内側から球を入れますが、グローバルは今年からルールが変更され、ステーションの外側から球を入れなければなりません。2回の競技が行われ、高い方の得点がチームの得点になります。また、①アースポートを出発する ②アースポートに帰還する ③ピンポン玉とチャレンジボールをそれぞれ最低1個運搬する ④競技終了時にアースポートに帰還している というミッションが決められ、そのすべてをクリアして「ミッションコンプリート」することが上位になるための最低条件になります。KKスペース 」は、ブロックサイエンスのジュニアエンジニアⅠとⅡの生徒。一人は昨年の加賀ロボレーブ大会に参加しましたが、もう一人は初めてのロボコン参加です。1回目の競技では、チャレンジボールが落下し、ロボットがステーションのスタックしてしまい、結果は0点。前日までの練習では常に得点できていたので思わぬ失敗で落ち込んだ二人ですが、失敗した原因を把握しており、気を取り直して2回目の競技に臨みました。1回目は人的ミスだったので今回は落ち着いて冷静に取り組むことが課題。ミッションコンプリートし、1980点を獲得。見事な大逆転劇を演じて、優勝しました。KISEKI 」(きせき)は、ロボットサイエンスの生徒が中心のチーム。これまでミッションコンプリートすることが奇跡だと言っていたのが、前日には安定してできるようになっていました。しかし、1回目の競技はチャレンジボールを落下してしまい、コンプリートならず。制限時間を気にして、再昇降を断念してしまいました。全国大会に出場するにはどんなに得点を挙げても、ミッションコンプリートしなければなりません。後がなくなったチームメンバーは、強い気持ちで2回目の競技に臨みました。全国大会に出場できるのは3チームのみ。1回目でコンプリートしたチームは1チームだけなので、コンプリートさえすれば全国大会進出ができそうです。結果、コンプリート出来て、準優勝、全国大会出場が決まりました。

リージョナル小学生部門優勝「K.Kスペース」

グローバル小学生部門第2位「KISEKI」

第11回宇宙エレベーター関東オープンA大会「グローバル部門」全体写真

2024 年 10 月 21 日公開

RoboRAVE2024

~ RoboRAVE東京大会と加賀ロボレーブ国際大会 ~

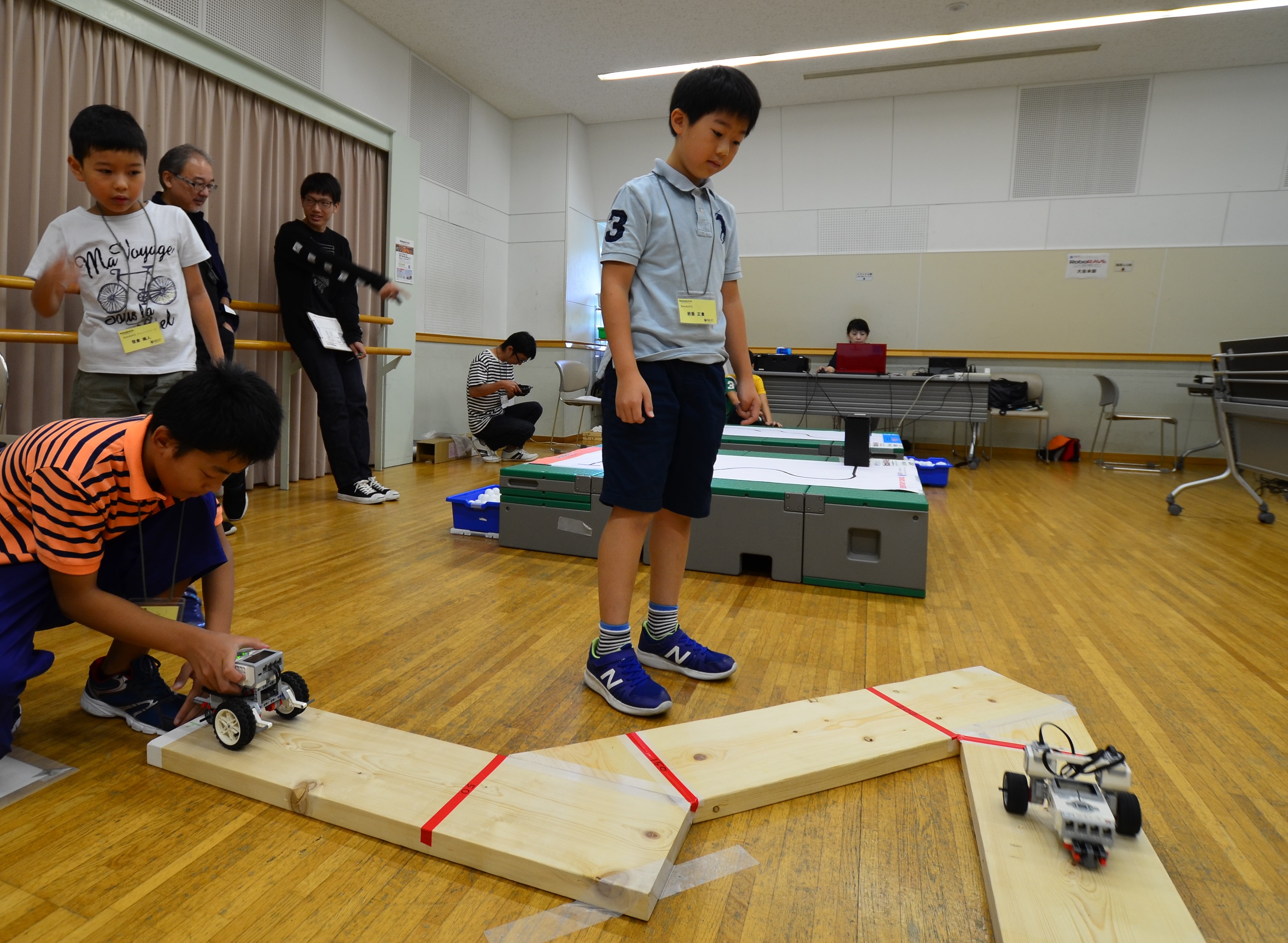

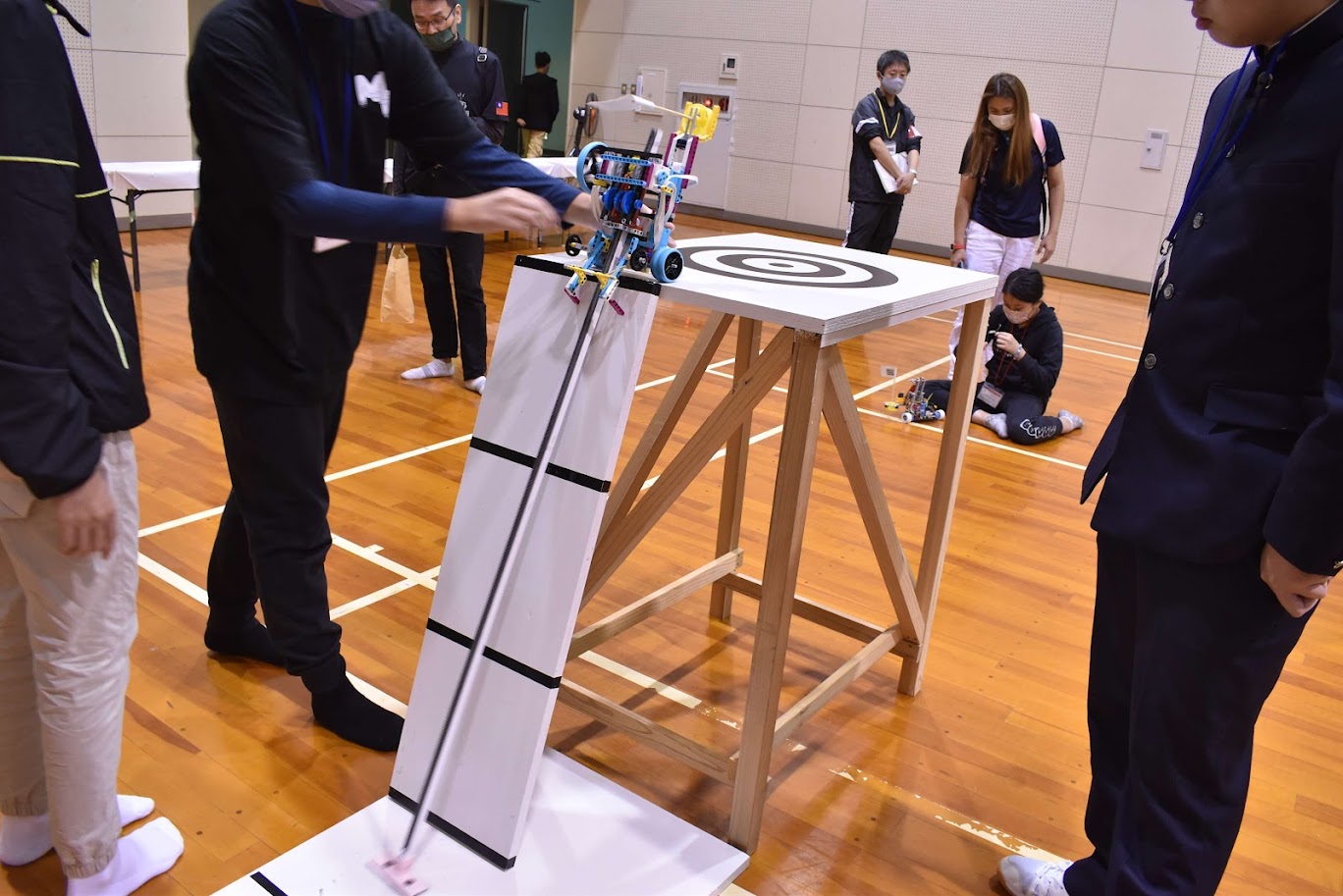

9/23(月休)国立オリンピック記念青少年総合センター(代々木)にて、NPO法人科学技術教育ネットワーク(NEST)主催「RoboRAVE東京大会2024」を開催しました。今年は、板で作られた迷路を走破する「a-MAZE-ing(アメージング)」、ロボット2台が土俵上で対決する「SumoBot(スモーボット)」、ラインをだどりながら進み、箱にピンポン玉を入れる「LineFollowing(ラインフォローイング)」に加え、傾斜角80度の坂を上って頂上に描かれた同心円に旗を立てるという、新たに始めた「AlpineBot(アルペンボット)」の4つの競技を行い、14チーム名23名が参加しました。参加者の中には、同会場で9/21(土)から行われていた「ロボットの鉄人」合宿に参加し、ロボット製作とプログラミング制御の基本から学んだり、いろいろな競技の基本を学び、自分が興味のある競技に取り組んだりした子供たちもいました。

RoboRAVE-Sumobot vs Robocup-サッカーロボット、異競技交流(鉄人24)

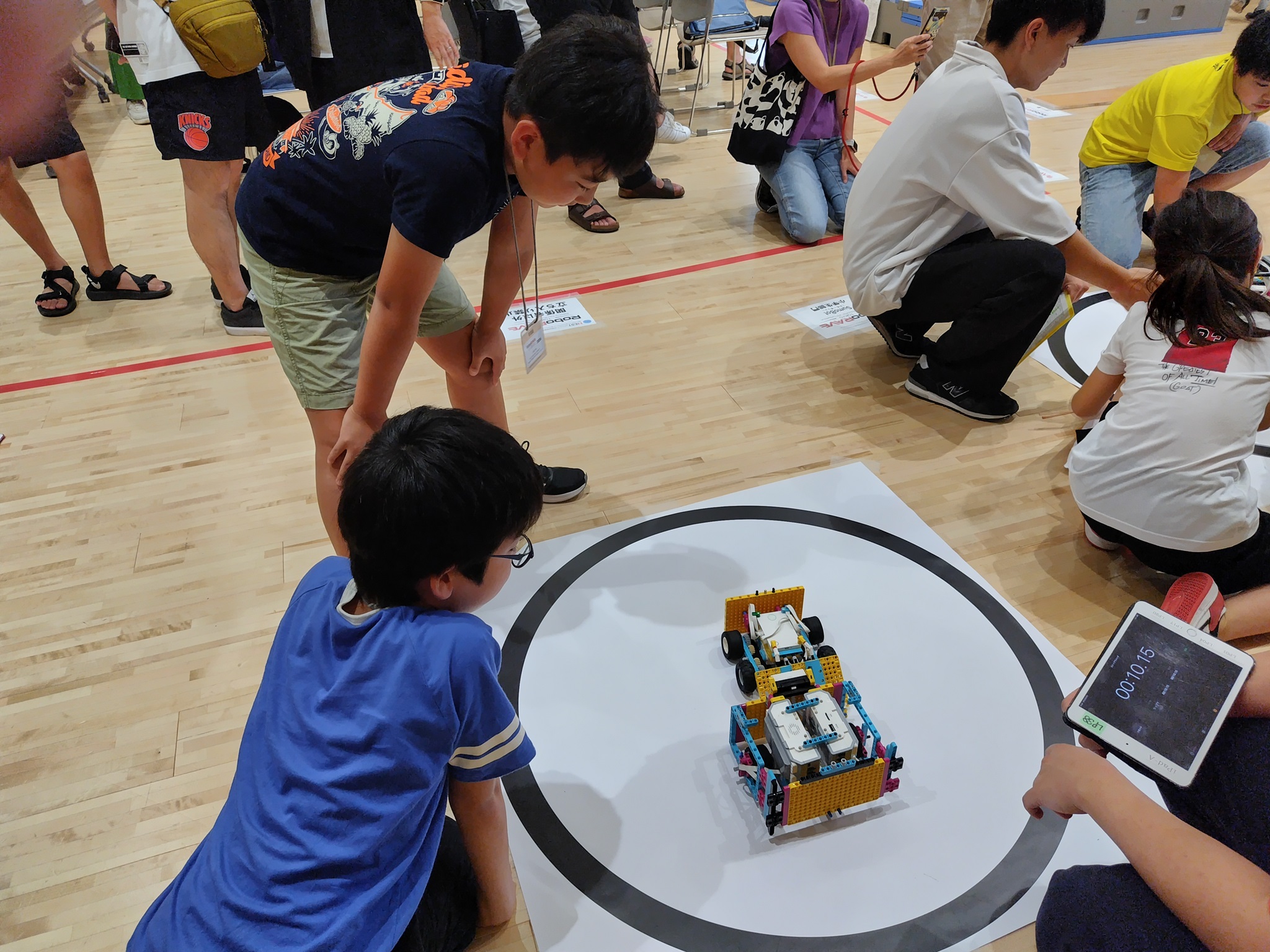

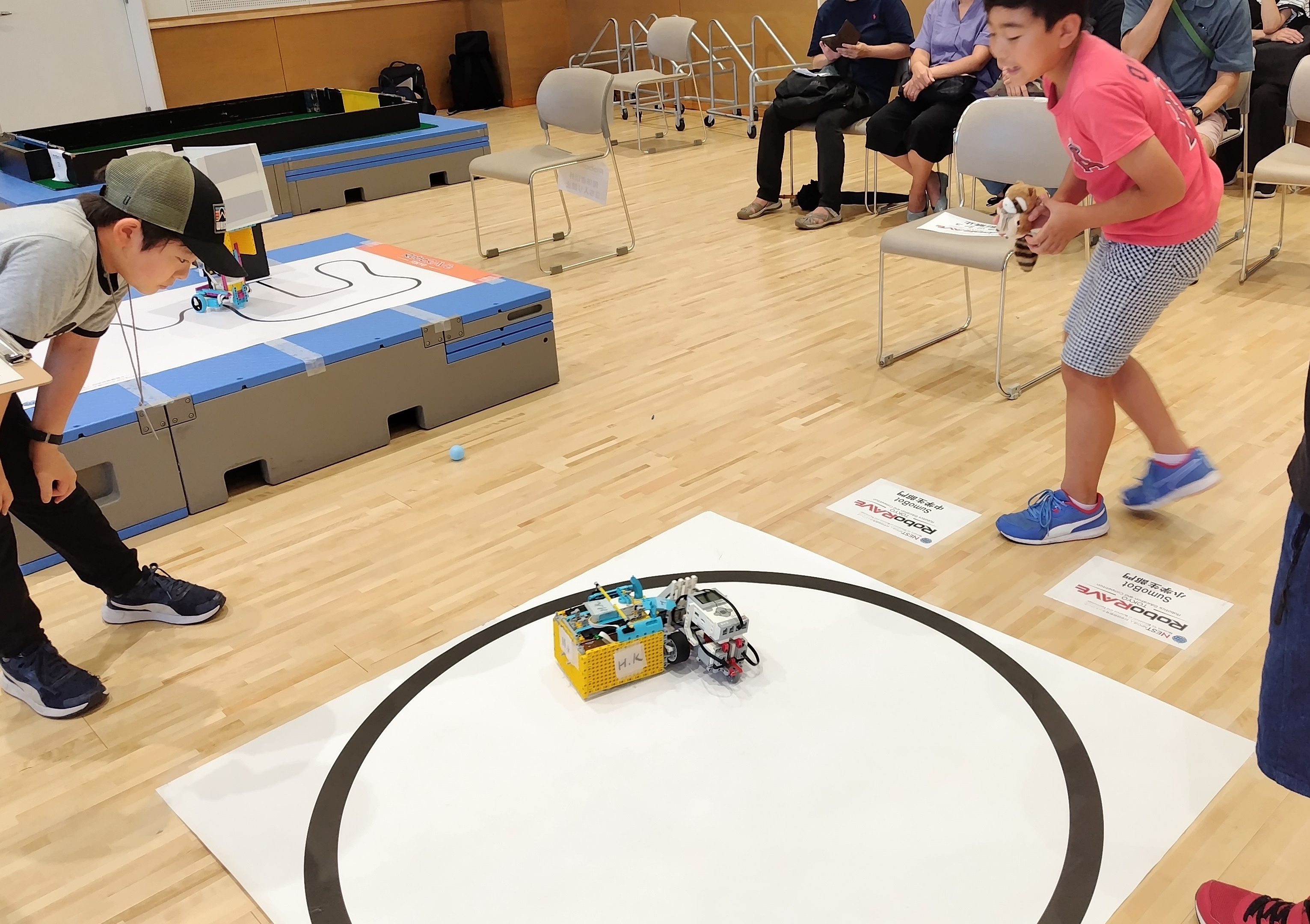

Sumobot(RoboRAVE東京24)

アメージング(RoboRAVE東京24)

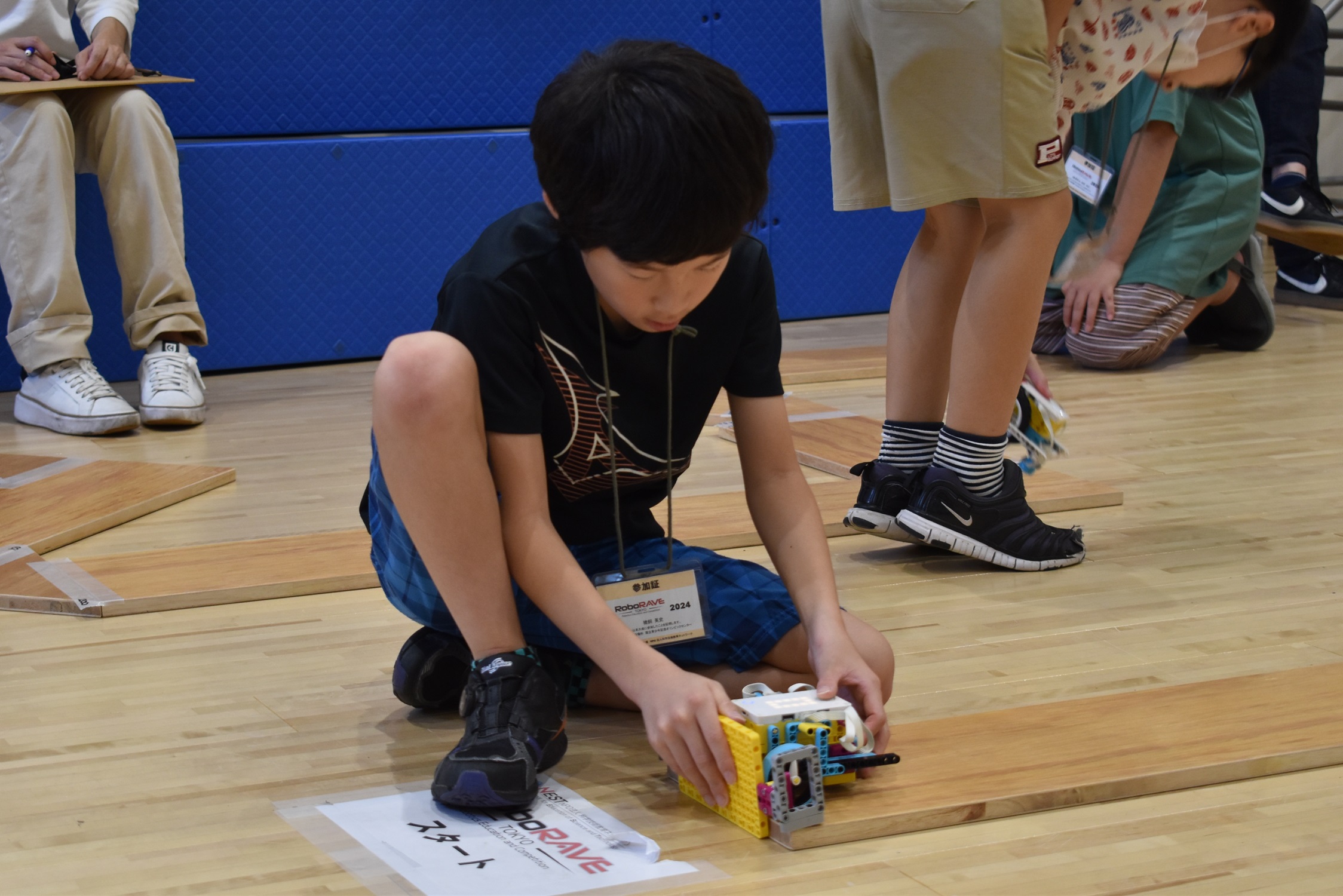

アルペンボット(RoboRAVE東京24)

サッカー競技を見学するRoboRAVE参加者(鉄人24)

レスキューライン競技を見学するRoboRAVE参加者(鉄人24)

2024 年 10 月 20 日公開

ロボットの鉄人2024報告

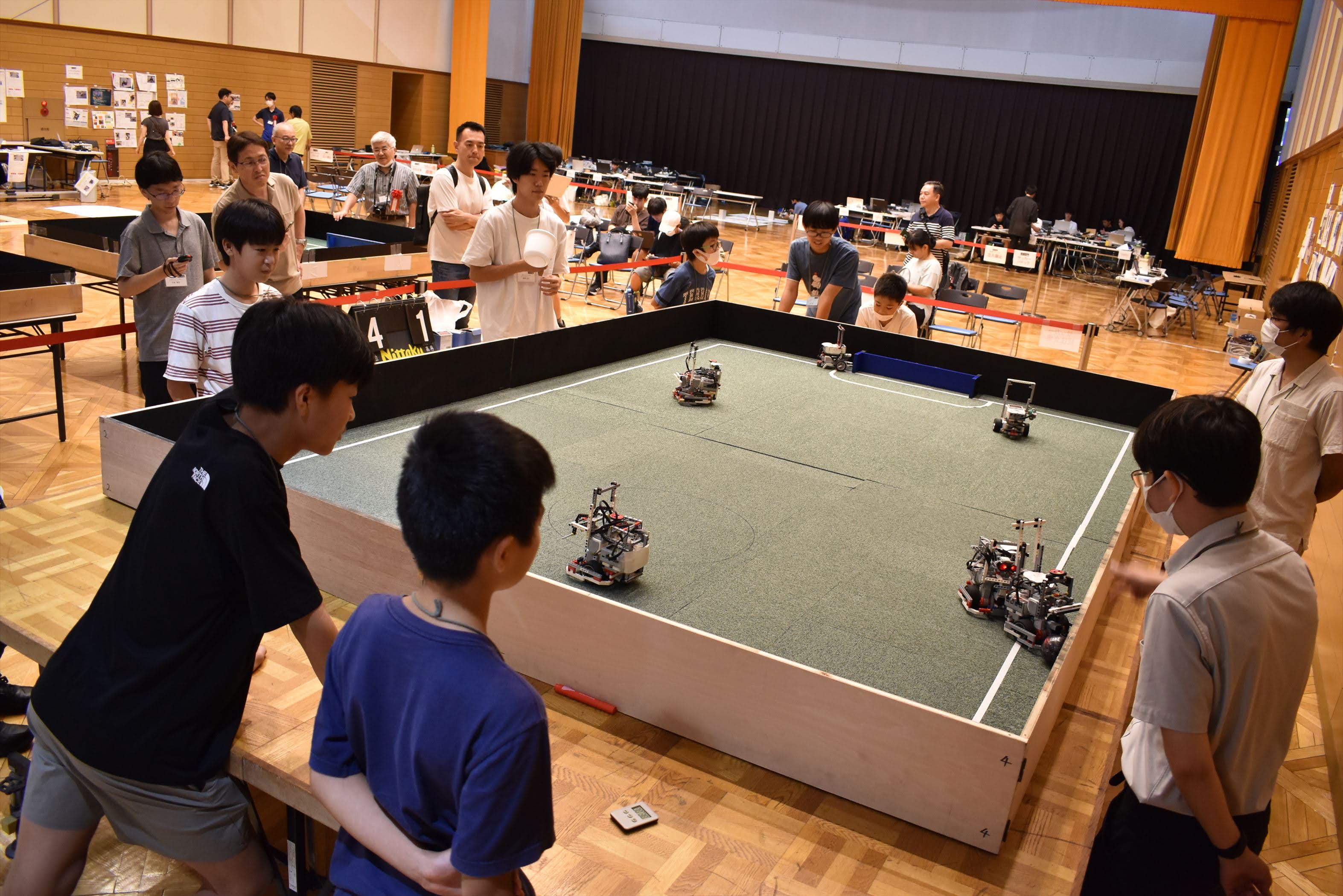

9/21(土)~9/23(月休)の3日間、毎年恒例のNPO法人科学技術教育ネットワーク(NEST)主催、2泊3日のロボット合宿「ロボットの鉄人」を行いました。ロボカップジュニアのジャパンオープンや世界大会、アジアパシフィック大会を目指すサッカーライトウェイト、サッカーエントリー、レスキューライン、レスキューメイズに加え、初心者向けにRoboRAVE東京大会や加賀ロボレーブ国際大会を目指すコースも行いました。

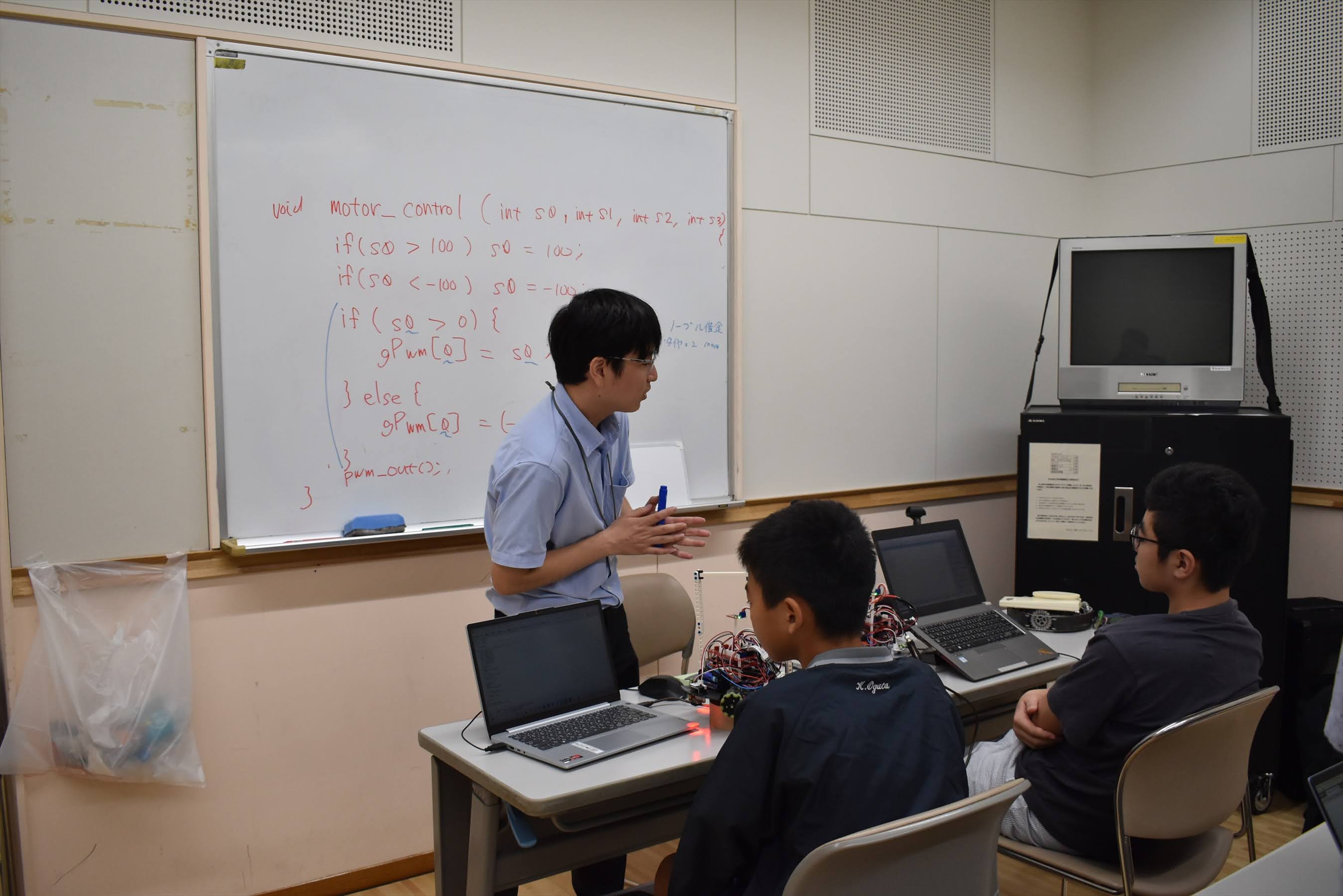

鉄人24サッカーWL、C言語習得中

社会人になった鉄人OBも、ロボット持参で遊びに来てくれます(鉄人24)

ロボットの鉄人2024+RoboRAVE東京2024集合写真

2024 年 9 月 20 日公開

【第194回】科学技術の進化と戦争

ウクライナでの戦争でドローンが戦争の在り方を変えたといわれています。戦地でドローンが果たす役割は、偵察や監視、攻撃まで実に幅広く、いま世界中の軍事シーンでドローンが大きな存在感を示しています。無人攻撃機「プレデター」 から対戦車ミサイル「ヘルファイア」を発射。これが世界初のドローンによる攻撃だといわれています。

無人攻撃機プレデター

同TBS「科学が変えた戦争」では、19歳で軍隊に入り、アメリカの基地で働く男性をインタビュー。彼の任務委は、スロットルレバーとジョイススティックで1万キロも離れたイラクやアフガニスタンに飛ばしているドローンを操縦し、カメラでとらえた映像を10台ほどのモニターで人物を監視し、命令があれば攻撃すること。彼は4年半の間、4325件の攻撃を行い、殺害した敵の数は1626人。その間徐々に心を病んでいき、PTSD(心的外傷後ストレス障害) になり、自殺しかけたこともあるという。彼はモニター越しに攻撃した人間が負傷してのたうち回っている姿や、ある家を攻撃した際、その家に駆けこんできた子供が巻き込まれて死んだ姿を目の当たりにしていた。「嬉しいとか悲しいとかという感情はない。強い感情がある訳ではない。ドローンがあれば、ほとんどの人は標的を攻撃することにためらいも感じないだろう」 と話していました。戦争が起きてほしくない。

イスラエルが世界で初めて、戦闘でAI制御の自律型ドローン群を使用していた可能性

リビアで使用された自律型AI兵器

2024 年 7 月 15 日公開

【第193回】新たな麻雀ブーム?②

Mリーガーの女子プロが松実高等学園健康麻雀部を訪問

埼玉県春日部市にあるフリースクール「松実高等学園」の部活動「健康麻雀部」が、新聞やテレビで取り上げられました。孤独感を抱える生徒たちのコミュニケーションツールとして好影響をもたらせているとこのこと。顧問の斎藤友昭氏は「麻雀は一人一人が他者とのつながりを深め、協調する力を身に付けることができる ボードゲーム」と言っています。部員たちは地域のデーサービスなどにも出張し、高齢者の方々と麻雀交流会を行っており、部活から地域、地域からより社会へと飛び出していけるようになったそうです。また、この学校では今年度から健康麻雀を授業に取り入れたそうです。社会性が育つ こと。麻雀は運の要素も大きく、どれだけ自分が頑張っても勝てないことがありますが、対局が終わるまでは打ち続けなくてはいけません。自分がどう振る舞うべきかといった社会マナーを学べます。2つ目は多世代間交流ができる こと。世の中にはさまざまなゲームや競技がありますが、年齢や性別の制限があるものも少なくありません。麻雀は小学生が大人に圧勝することもある特異な競技のため、多世代が同じ土俵で競い合えます」と述べます。IQ平均値は106.05でしたが、1年後には113.75に上昇 。その他の言語理解指標(VCI)は100.6から106.75、処理速度指標(PSI)も108.05から119.05まで上がった とのこと。「実は言語理解は座学よりも生きたコミュニケーションで伸びるといわれています。その点、マージャンはさまざまな年齢層の他者とコミュニケーションを取りますから、上昇したと考えられます。また、処理速度は集中力の向上に加えて、目で情報をつかみ、手と思考を連動していく過程で強化された と考えられます」と分析。不完全情報ゲーム 」であることを指摘しています。だから、「完全情報ゲームでは実力差のある人に勝つのは難しく、異なるレベルの者同士が真剣勝負をすることもできません。しかし、麻雀は運の要素も大きいため、知識と経験だけでは勝てないのです。そのため異なるレベルの者同士が楽しめ、小学生と大人、初心者とプロが真剣勝負できるのが麻雀であり、そういったコミュニケーションツールとしての有用さが言語能力の向上に役立った と考えています」と。また、不完全情報ゲームだからこそ「常に相手がどんな牌を持っているのか、どんな役で上がろうとしているのか、想像力を働かせないと勝てません 。この過程が情報処理を非常に複雑にします 。実は、私たちが生きている社会も多人数参加型の不完全情報ゲームそのもの。複雑で先が読めない社会で、最適な正解を見つけるのは非常に難解です。多人数参加型の不完全情報ゲームそのものである社会を生き抜く力も鍛えられる と感じています」と述べています。麻雀は非常に奥が深い知的ゲーム 」と言われる所以なのです。

1年間の知能指数の変化

2024 年 6 月 25 日公開

Truth夏休みサイエンス講座からロボコンへ!

~ 多彩なロボット入門講座でロボットコンテストチャレンジ ~

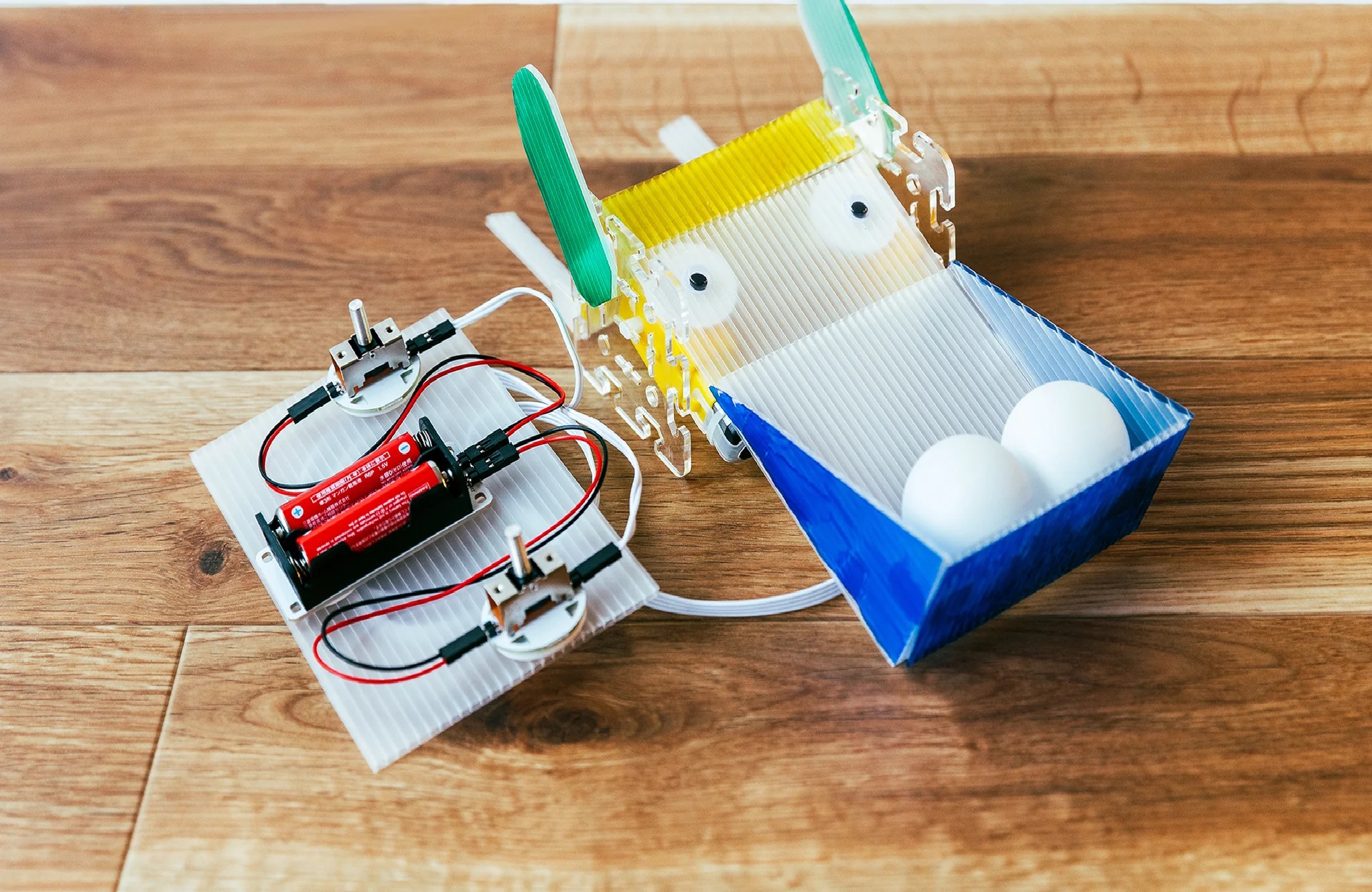

夏休みサイエンス講座では、4つのロボコンにチャレンジできる講座を用意しています。「小学生ロボコン2024 」のルールが6/14に発表されました。今年のテーマは「ベストフレンドロボット」。8/18東京予選会(渋谷サクラステージ予定)、あるいは、9/7(土)全国共通オンライン予選会に参加できます。後者が7/20(土)~8/24(日)にオンライン応募フォームから申し込み、競技動画・アピール動画・ロボットの写真の提出が必要となります。RoboRAVE(ロボレーブ) 」は、講座では2競技の導入を扱いますが、9/21(土)~23(月祝)代々木のオリンピックセンターで行うNEST主催「ロボットの鉄人2024 」合宿で3競技について対策し、最終日に東京大会に出場できます。また、11月に石川県加賀市で開かれる国際大会に出場可能です。「電子工作ロボットサッカー 」は、ロボカップジュニアの日本リーグサッカー競技に出場できます。NEST ロボコンからスタートし、「ロボットの鉄人2024」合宿でさらにロボットを進化させ、ロボカップジュニアの東京大会、関東ブロック大会、そしてジャパンオープンと勝ち進むことも可能です。「宇宙エレベーターロボット競技会 」は、講座受講後、参加希望者を募ります。トゥルースのチームを編成し、10/6(日)関東オープンAに出場し、11/ 23(土祝) 全国大会を目指すことも可能です。ロボコンは、ロボット製作・プログラミング技術を競う場というだけではなく、チームワーク、問題解決力、計画性、プレゼンテーション能力など様々な能力を育ててくれます。ぜひ挑戦してみてください!

NESTロボコン2023 サッカー

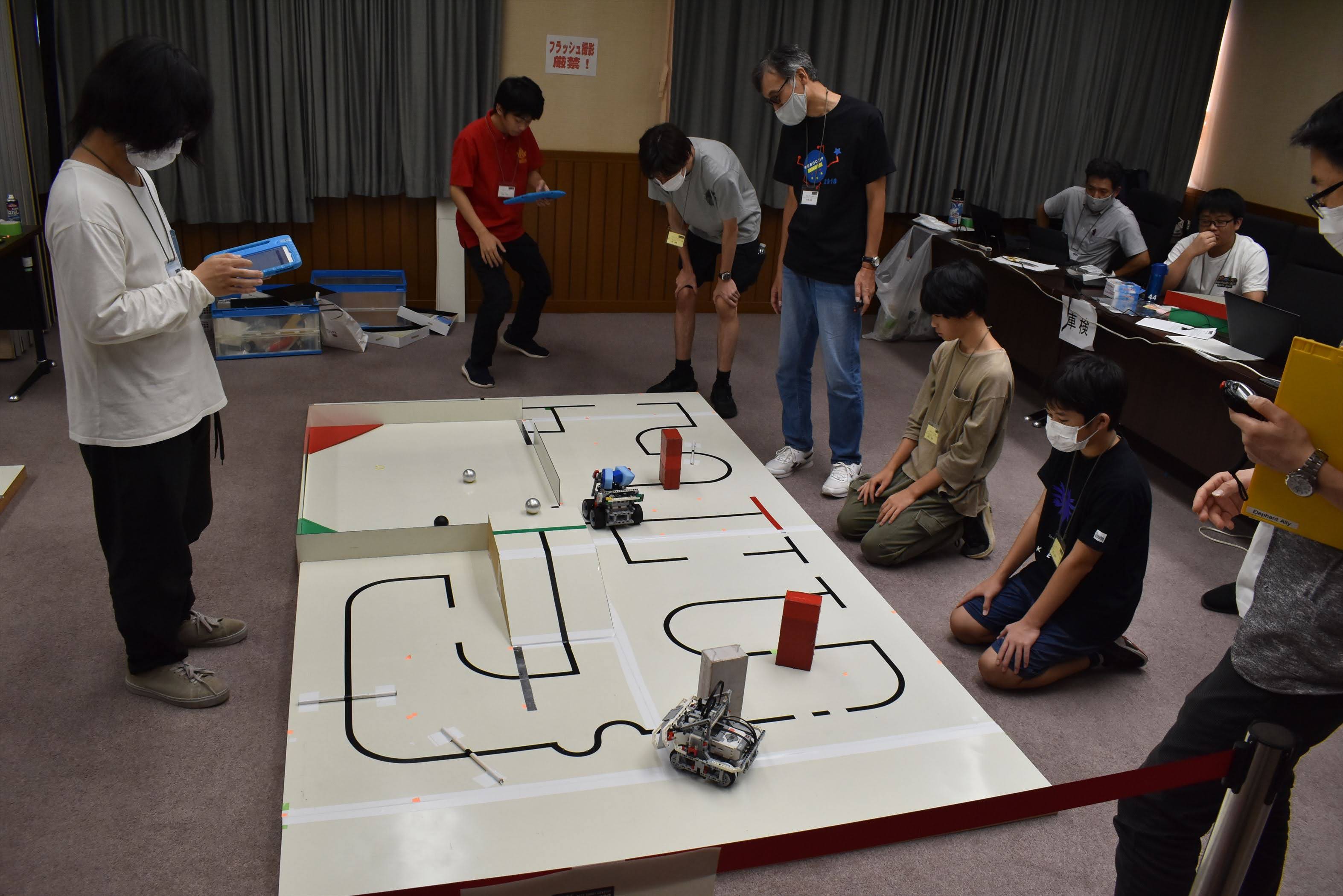

レスキューLinesスーパーチーム(NESTロボコン2023)

RoboRAVE東京大会2023「スモーボット」

夏特3A講座_小学生ロボコン(2022ルールのロボット)

2024 年 6 月 24 日公開

NESTロボコン2024に行こう!

8/25(日)、東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパスにて、NPO法人科学技術教育ネットワーク主催「NESTロボコン2024」を開催します。前身のRISEサマーチャレンジから数えると25回目の開催。競技は、従来の初級者向けの「Kokohore!WanWan」(ここほれ!ワンワン)、ロボカップジュニアに準じた「サッカー」 と「レスキューライン」 。昨年から新たに加わった「レスキューメイズ」 は普及のため練習競技会として行うことになりました。ICTを活用した教育実践事例の全国コンテスト「ICT夢コンテスト」CEC奨励賞を受賞した「NESTロボコン」の最大の特徴は、複数のロボットが協力して行う「スーパーチーム方式」にあります。これは、ロボカップジュニア世界大会で行われている方式です。

Kokohore!WanWAn(NESTロボコン2023)

レスキューLinesスーパーチーム(NESTロボコン2023)